Artículo

Sanciones económicas: una causa raíz de la migración

Artículo

Para un resumen de este artículo, haga clic aquí.

La cuestión migratoria ocupa un lugar central y polarizador en la política estadounidense. Sin embargo, son pocas las preguntas cruciales que se realizan sobre los motivos que llevan a los migrantes a abandonar sus hogares en primera instancia, y qué papel juega la política exterior estadounidense en esa decisión. Este descuido es especialmente flagrante cuando se refiere a una de las herramientas más comunes de la política exterior estadounidense: sanciones económicas.

Hay evidencias contundentes (1) de que la migración1 está impulsada en gran parte por condiciones económicas adversas y (2) que las sanciones pueden tener consecuencias económicas y humanitarias graves y perjudiciales para la población civil de los países afectados. Los casos de Cuba y Venezuela demuestran de forma clara esta relación: la imposición o el endurecimiento de las sanciones por parte del Gobierno estadounidense en los últimos años ha alimentado crisis económicas que, a su vez, han provocado flujos migratorios récord. Abordar la migración de raíz requiere replantear la política de sanciones de Estados Unidos como parte de una agenda más amplia de investigación y políticas que consideren el papel de la política exterior estadounidense en el fomento de factores de expulsión migratoria en el extranjero.

La decisión de emigrar, que a menudo incluye abandonar el hogar, la familia y la comunidad en pos de emprender un peligroso viaje a un nuevo país con una lengua y cultura diferentes, sin ninguna garantía de seguridad, alojamiento o empleo, no es una que se tome a la ligera. Una decisión que cambia la vida rara vez es algo que se pueda reducir a un único factor, sino que, por el contrario, se toma luego de considerar factores de atracción y expulsión múltiples e interrelacionados. Sin embargo, uno de los factores más arraigados en el impacto de la migración es el económico.

Hay un amplio consenso en cuanto a que las condiciones económicas del país de origen son el factor principal a la hora de migrar. Una revisión reciente de 72 análisis basados en encuestas y revisados por expertos sobre las aspiraciones migratorias encontró una relación abrumadora entre el deseo de emigrar y los factores económicos, incluyendo la percepción de las condiciones económicas naturales, las oportunidades laborales, la situación financiera de los hogares, la seguridad alimentaria, la satisfacción con los servicios públicos y las expectativas con respecto a las condiciones económicas futuras.

Una relación similar se aplica a la migración neta. Muchos han planteado la hipótesis de que existe una relación en forma de U invertida entre desarrollo y migración, según la cual un mayor PBI per cápita se asocia a un aumento de la migración a medida que los posibles migrantes obtienen los medios para hacerlo, hasta cierto punto, a partir del cual una mayor renta se asocia a una disminución de la migración. Sin embargo, las últimas investigaciones sugieren que esta relación de U invertida, aunque se observa en los análisis, no es válida para un determinado país a lo largo del tiempo2. Por el contrario, la relación es más clara: unas condiciones económicas y humanitarias deficientes o en deterioro provocan que la gente emigre de países en desarrollo, mientras que el crecimiento y la estabilidad hacen que decida quedarse en sus países de origen.

En las dos últimas décadas, el número de sanciones impuestas por Estados Unidos se ha multiplicado por diez, y es el país que más ha utilizado las sanciones. Un tercio de los países (y más del 60 por ciento de países de bajos ingresos) han enfrentado alguna forma de sanción de Estados Unidos. Si bien algunas sanciones tienen como objetivo específico a individuos o entidades, otras apuntan a sectores completos e incluso a toda la economía de un país. Este tipo de sanciones económicas son indiscriminadas, y pueden tener un profundo impacto en las economías, y, por lo tanto, en la población civil de los países sancionados (e incluso las sanciones supuestamente selectivas pueden tener importantes efectos indirectos).

Las sanciones amplias pueden impedir el crecimiento económico, y potencialmente desencadenar o profundizar las recesiones y depresiones, restringir el acceso a recursos como medicina, comida y energía, interrumpir ayuda humanitaria (a pesar de excepciones nominales) y, en consecuencia, exacerbar la pobreza, las enfermedades y el hambre. Como resultado, las sanciones pueden conducir a un elevado número, en algunos casos, decenas de miles, de muertes prevenibles.

En una revisión bibliográfica para CEPR, el economista Francisco Rodríguez determinó que el 94 por ciento de estudios econométricos revisados sobre el tema encontraron “efectos negativos sustanciales y estadísticamente significativos en resultados que van desde la renta per cápita a la pobreza, la desigualdad, la mortalidad y los derechos humanos” como consecuencia de las sanciones. Un estudio relacionó las sanciones con una caída en promedio del 26 por ciento del PBI per cápita, aproximadamente el tamaño de la Gran Depresión. Otro vinculó las sanciones a un descenso de 1,4 años en la esperanza de vida femenina, comparable al impacto global del COVID-19. Otro estudio detectó un aumento del 2,5 por ciento en las tasas de infección infantil por VIH.

Al tiempo que tales impactos indiscriminados son negados por los responsables políticos de la imposición de las sanciones, es difícil reconciliar esta negación con el hecho de que los principales factores macroeconómicos tales como tasas de crecimiento, producción de petróleo, reservas extranjeras, estabilidad cambiaria y el costo de los bienes esenciales sean ampliamente utilizados (a menudo, por estos mismos personajes) como métricas del “éxito” de las sanciones. El hecho de que estos factores macroeconómicos repercutirán en la vida de la población civil es innegable.

De hecho, existen razones de peso para creer que las amplias repercusiones económicas y humanitarias de ciertos regímenes de sanciones son intencionadas, y, por lo tanto, no son una cuestión de calibración, sino que son inherentes a la propia política.

Si la migración es impulsada en parte por las dificultades económicas y las sanciones pueden causar muchas penurias económicas y humanitarias, se deduce que las sanciones pueden contribuir sustancialmente a la migración. Esto no es simplemente un razonamiento lógico, sino que puede observarse en los datos.

En octubre de 2024, el Journal of Economic Behavior & Organization publicó lo que podría considerarse el primer y único análisis empírico trasnacional sistemático de cómo las sanciones influyen en la migración internacional. Los hallazgos son sorprendentes. Con datos de los flujos migratorios de 157 países a lo largo de más de medio siglo, los autores descubrieron que las sanciones occidentales multilaterales aumentaron la emigración de los países sancionados3 en un 22 a 24 por ciento en promedio. Particularmente, también hallaron que “los flujos de migrantes regresan a su nivel preexistente a las sanciones una vez que estas fueron levantadas”. En pocos casos, la relación entre las sanciones y la migración es tan clara como aparece en Cuba y Venezuela.

El embargo de Estados Unidos contra Cuba, al que muchos llaman bloqueo debido a sus impactos extraterritoriales, es el régimen de sanciones estadounidense más antiguo y comprensivo. Comenzó en 1960 con las prohibiciones a las exportaciones en respuesta a las reformas agrarias y nacionalizaciones del Gobierno de Castro. Las sucesivas gestiones aumentaron el embargo a prácticamente todas las transacciones comerciales, de viajes y financieras, con el objetivo de desestabilizar y, en última instancia, derrocar al Gobierno cubano. Mientras que estas sanciones se han tensado y relajado periódicamente a lo largo de los años, este embargo integral y fundacional se ha mantenido intacto por más de seis décadas, y ha sido consagrado en la Ley Cubana de Solidaridad y Libertad Democrática (LIBERTAD) de 1996.

En los últimos dos años de su gobierno, el presidente Barack Obama dio pasos significativos hacia la normalización de las relaciones bilaterales con Cuba al, entre otras medidas, retomar formalmente las relaciones diplomáticas, flexibilizar las restricciones de viajes y remesas, y al remover a Cuba de la lista de los Estados patrocinadores del terrorismo (SSOT, por sus siglas en inglés), una medida que había aislado de manera significativa a la isla del sistema financiero global. Sin embargo, en el primer Gobierno de Donald Trump, estas políticas se invirtieron y el embargo fue aumentado a un nivel sin precedentes. El presidente Joe Biden, a pesar de las promesas de campaña de cambiar el curso de la política hacia Cuba, mantuvo muchas de las medidas impuestas por el presidente Trump. Pocos días antes de abandonar el cargo, Biden emitió un decreto para revocar las sanciones más duras de Trump, solo para ver cómo estas eran previsiblemente anuladas de inmediato tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Las políticas hacia Cuba, tanto de Trump como de Biden, parecieran estar dirigidas en gran parte por las consideraciones electorales en Florida, donde los votantes cubano-americanos de línea dura han sido durante mucho tiempo (y de manera cuestionable) considerados un grupo demográfico clave en los esfuerzos de ambos partidos por ganar el estado.

El embargo de Estados Unidos ha obstaculizado durante mucho tiempo el crecimiento económico y el desarrollo de Cuba, particularmente desde fines de 1980, cuando la Unión Soviética y sus socios de la COMECON discontinuaron el apoyo económico a la isla. En 2018, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de la ONU ratificó las estimaciones realizadas por el Gobierno cubano de que el embargo de seis décadas le había costado al país 130 mil millones de dólares. Para 2024, ese estimado había ascendido a 164 mil millones de dólares. Un reciente estudio econométrico sobre los cambios de la política estadounidense hacia Cuba entre 1990 y 2020 reveló que había “un impacto negativo sustancial de las modificaciones en las políticas de sanciones sobre el crecimiento económico cubano”. Además, “este impacto en el PBI se concentra en el componente del consumo de los hogares”, es decir, que son los ciudadanos cubanos quienes soportan la mayor carga.

En los últimos años, la situación económica cubana ha empeorado aún más, en gran parte, como consecuencia de las políticas aplicadas por Trump y Biden. Medidas tales como volver a poner a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo (a pesar de no tener evidencia alguna de que Cuba financie a organizaciones terroristas), la restricción de las remesas, y la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de que comercien con decenas de “entidades restringidas” han limitado enormemente el acceso de Cuba a divisas. A su vez, esto generó que Cuba no pudiera importar muchos bienes esenciales (como insumos básicos farmacéuticos y de agricultura) y servicios (incluyendo los de mantenimiento para las maltrechas infraestructuras energéticas cubanas), que haga frente a su deuda externa y, quizá lo más importante, estabilizar la moneda local luego de una reforma monetaria en 2021.

Otra medida de Trump (su decisión de aplicar el Título III de la Ley LIBERTAD) ha tenido un efecto disuasorio significativo sobre la inversión extranjera en Cuba, apenas unos pocos años después de la promulgación de una reforma que abría la mayoría de los sectores de la economía a los inversores extranjeros. Esta controvertida disposición, que permite presentar demandas a personas estadounidenses o extranjeras que negocien con entidades cubanas que utilizan o se benefician de propiedades expropiadas al principio de la Revolución Cubana, había sido suspendida por presidentes anteriores, incluso por el propio Trump, hasta abril de 2019.

El impacto negativo de gran alcance de esta y otras medidas de Trump es una de las razones por las que la economía de Cuba no pudo recuperarse significativamente de la recesión económica global desatada por la pandemia de COVID-19. Cuba ha sido sumida en la crisis económica y humanitaria más grave de su historia contemporánea, caracterizada por apagones recurrentes, escasez de agua, falta de combustible, aumento en el costo de los alimentos, el deterioro de servicios básicos como la recolección de basura, y la propagación de enfermedades prevenibles. El incipiente sector privado de Cuba, que creció considerablemente luego de las medidas de normalización aplicadas por Obama y las de liberalización interna aplicadas en 2019 y 2021, enfrenta un futuro incierto luego de la crisis y de las nuevas y más estrictas regulaciones cubanas, diseñadas en parte para mitigar los efectos de las sanciones al captar divisas extranjeras cada vez más escasas.

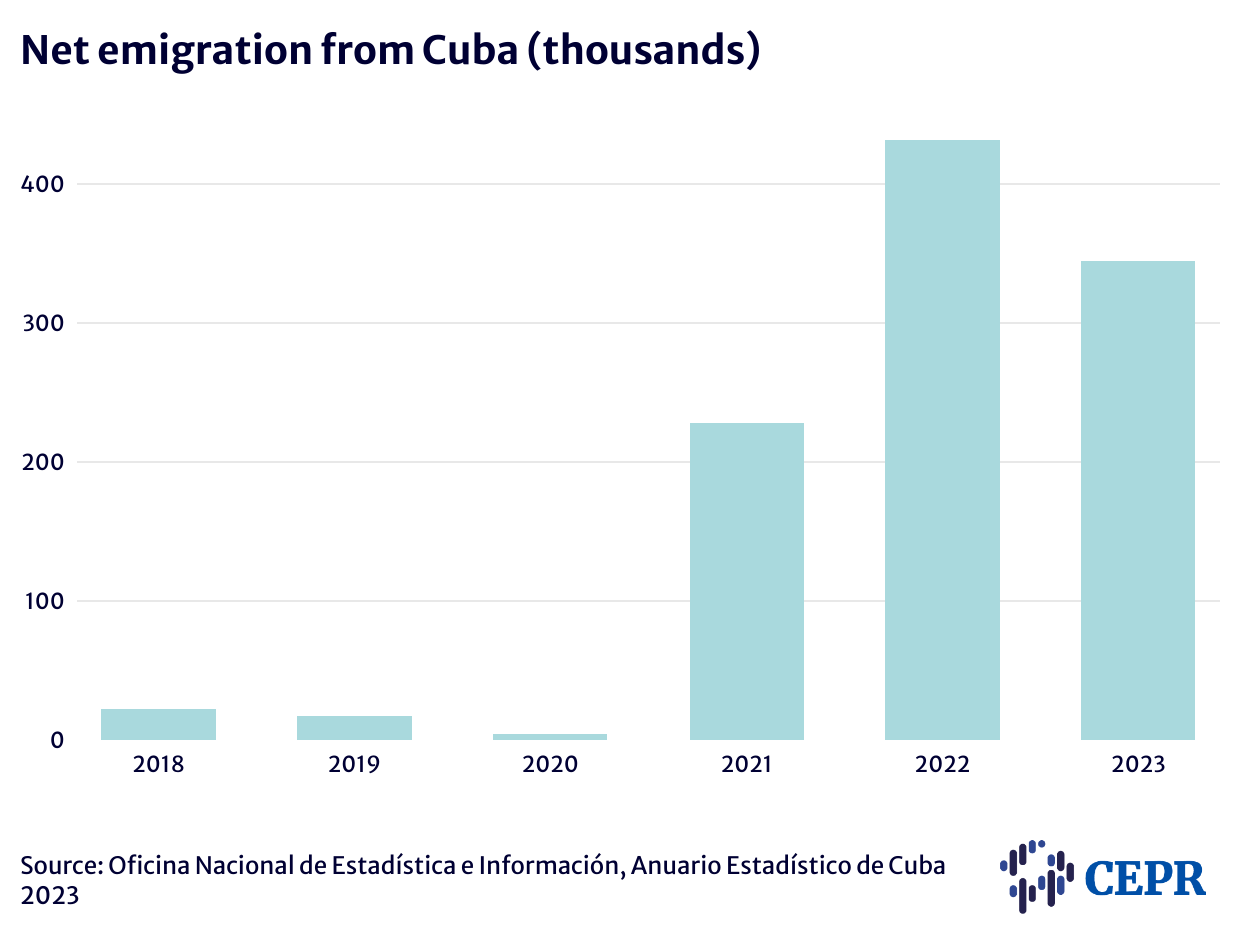

A la vez, esta crisis económica ha desatado una crisis migratoria. Datos de la Oficina Nacional de Estadística del Gobierno de Cuba muestran una emigración neta disparada a partir de 2020 (ver gráfico 1). En agosto de 2022, el flujo de migrantes había superado al de la famosa crisis del éxodo del Mariel de 1980 y la crisis de los balseros de 1994 combinados.

Gráfico 1

Investigaciones independientes, posteriormente confirmadas por el Gobierno cubano, estiman que la cifra es aún mayor que la publicada por la oficina nacional de estadísticas: la salida de más de un millón de personas, que representa el 10 por ciento de la población total del país, solo en 2022 y 2023. Un investigador advirtió en 2022: “Cuba se está despoblando”.

Si bien no todos los migrantes terminaron en Estados Unidos, en 2022 y 2023 hubo cifras récord de detenciones de migrantes cubanos por parte de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). En 2022, el CBP detuvo a más cubanos que a migrantes de otras nacionalidades, excepto mexicanos. Más del 10% de las detenciones fronterizas es de migrantes cubanos4.

Dado el compromiso aparente del Gobierno de Trump, y en particular del secretario de Estado, Marco Rubio, de mantener la política actual hacia Cuba —y quizás incluso endurecerla con más sanciones—, solo podemos esperar que la emigración de la isla continúe a niveles récord en el futuro inmediato.

Aunque Estados Unidos mantuvo sanciones limitadas contra Venezuela desde 2005, el régimen de sanciones actual se define por la campaña de “máxima presión” iniciada durante el primer Gobierno de Trump en un intento de destituir al presidente Nicolás Maduro.

En agosto de 2017, Trump bloqueó al Gobierno de Venezuela, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), de acceder a los mercados financieros. A fines de 2018, Trump sancionó al sector del oro. Quizá lo más significativo fue que, en enero de 2019, el sector petrolero y PDVSA fueron designados como entidades sancionadas. A continuación, siguieron sanciones adicionales a los sectores financiero y de defensa, así como al banco central, junto con la escalada de sanciones secundarias a terceros. La política de no reconocimiento del Gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos y de muchos de sus aliados ha generado también sanciones con un impacto real, como la pérdida del acceso a aproximadamente 2 mil millones de dólares en reservas mantenidas en el Banco de Inglaterra y 5 mil millones en Derechos Especiales de Giro (SDR, por sus siglas en inglés) en el Fondo Monetario Internacional.

Estas políticas de “máxima presión” fueron mantenidas en su mayoría durante el Gobierno de Biden, con algunas excepciones notables. Desde noviembre de 2022, a la Corporación Chevron se le ha permitido producir y exportar petróleo de Venezuela. En octubre de 2023, Biden emitió una Licencia General que levantaba temporalmente la mayoría de las sanciones al sector petrolero y a PDVSA, pero permitió que la licencia expirara seis meses después (aunque dejó un período de transición).

Aunque la crisis económica de Venezuela —impulsada en parte por políticas económicas erradas y la caída de los precios globales del petróleo— comenzó antes de la imposición de las sanciones (en parte, a causa tanto de políticas económicas erróneas como a la caída global del precio del petróleo), las sanciones impuestas por Estados Unidos han contribuido considerablemente a la gravedad y longevidad de la contracción.

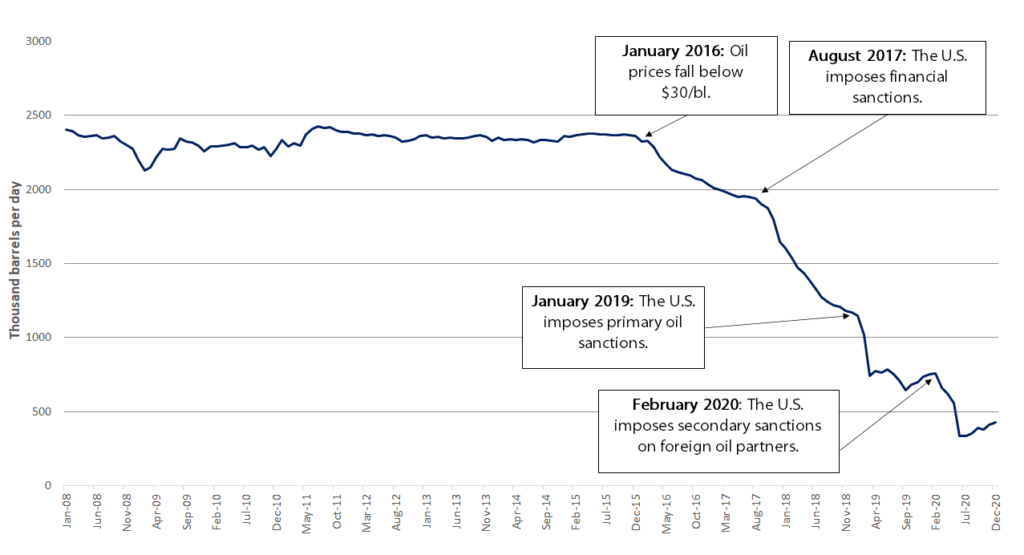

Las sanciones impactan en la economía venezolana a través de numerosos canales, pero ninguno tan relevante como el petróleo. La economía de Venezuela depende en gran medida de las exportaciones de petróleo, y confía históricamente del sector —y de su principal actor, PDVSA— para el 95 por ciento de sus divisas. De 2.4 millones de barriles diarios (bpd) antes de la crisis, la producción de petróleo alcanzó un mínimo de 0.4 millones de bpd a mediados de 2020, lo que supone un derrumbe del 83 por ciento. Incluso con la licencia actual de Chevron, la producción aún no ha superado el millón de bpd. Un análisis realizado en 2022 por Francisco Rodríguez le atribuye 797.000 bpd de este descenso solo a las sanciones de 2017. Otras evaluaciones apuntan a cifras similares, y algunas le atribuyen más de la mitad del descenso a las sanciones.

Como señala Rodríguez, las nuevas sanciones están asociadas con puntos de inflexión marcados hacia abajo en la producción petrolera venezolana (ver gráfico 2).

Gráfico 2

Fuente: OPEC. Republicado de Francisco Rodríguez, “Cómo las sanciones contribuyeron al colapso económico de Venezuela”, Global Americans, 9 de enero de 2023.

En definitiva, la crisis venezolana provocó un desplome del 71 por ciento del PBI per cápita. Como indica Rodríguez, sería el equivalente a tres Grandes Depresiones y la mayor contracción económica en tiempos de paz de la historia moderna. Según las evaluaciones de Rodríguez, más de la mitad de esta caída es atribuible a las sanciones y a actos políticos relacionados.

Independientemente de los reclamos que los responsables de la formulación de políticas puedan hacer acerca del carácter selectivo de las sanciones, efectos macroeconómicos de tal magnitud repercuten ineludible e indiscriminadamente en la población civil. Además de los efectos generales de la contracción económica y la pérdida de divisas para importar bienes esenciales como comida y medicinas, las sanciones también han inhibido el envío de vacunas contra el COVID-19 y otros insumos médicos; también contribuyeron a la degradación de la red de energía y a la frecuencia de los cortes energéticos; por otro lado, profundizaron el deterioro de los servicios de salud pública, educación y agua.

De hecho, el relator especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales informó que las sanciones a Venezuela han “impedido la obtención de ingresos y de recursos para mantener y desarrollar infraestructura y para programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador para toda la población de Venezuela, especialmente —pero no solo— en quienes viven en la pobreza extrema, mujeres, niños, trabajadores de la salud, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y la población indígena”. Según una estimación de CEPR, es probable que las sanciones provocaran decenas de miles de muertes en exceso solo en un año.

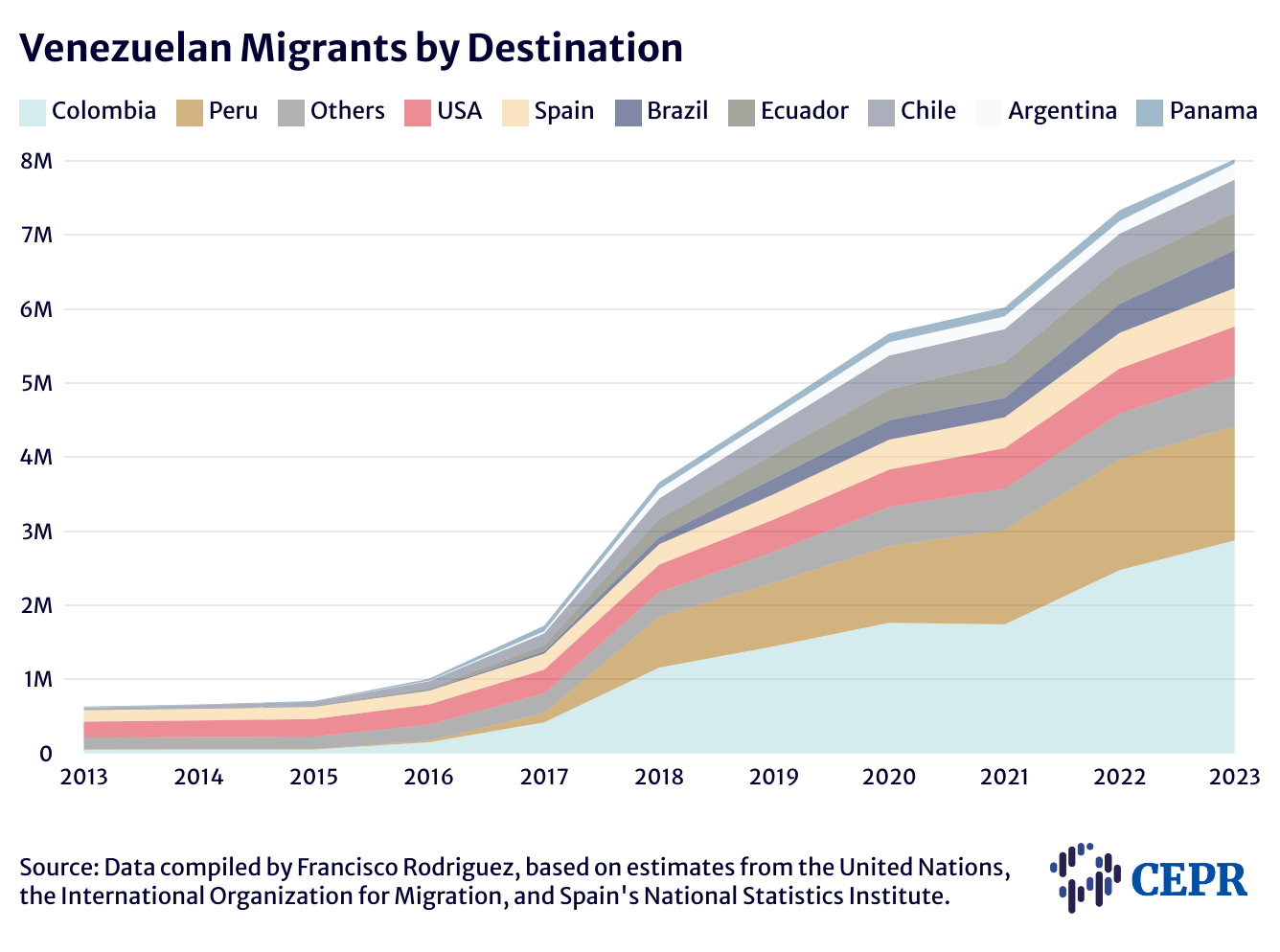

No es sorprendente que una crisis humanitaria de dimensiones tan extremas haya contribuido a un éxodo masivo sin precedentes. En la última década, más de siete millones de venezolanos abandonaron el país. En uno de los pocos estudios cuantitativos directos sobre los impactos de las sanciones en la migración, Francisco Rodríguez encontró que más de cuatro de estos siete millones se fueron “como resultado del deterioro económico causado por las sanciones y los efectos de la toxificación”. Además, Rodríguez estimó que un regreso a las políticas de “máxima presión” podrían desencadenar la emigración de un millón de venezolanos más en los próximos cinco años.

Si bien la inmensa mayoría de los migrantes venezolanos acabaron en países más cercanos, como Colombia y Perú, un número cada vez más alto logró llegar también a la frontera de Estados Unidos (ver gráfico 3).

Gráfico 3

En 2023 y 2024, el CBP detuvo a más migrantes de Venezuela que de otros países, excepto México5. Según los datos de encuestas realizadas por el Instituto de Migración Política, Venezuela es el país de nacimiento de inmigrantes que más crece en Estados Unidos desde que comenzó la política de “máxima presión” en 2017 (junto con otros países sancionados como Afganistán — en segundo lugar— y Nicaragua — en séptimo lugar).

El Gobierno de Trump fue advertido repetidas veces de que la migración masiva era una consecuencia probable de su política de sanciones, pero la implementó de todos modos. Según un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos: “Esto es lo que planteé en su momento: dije que las sanciones iban a triturar la economía venezolana y que tendrían gravísimas consecuencias humanitarias, una de las cuales sería la emigración”.

Si bien la migración tiene muchas causas y es difícil cuantificar precisamente la contribución de las sanciones al nivel general de emigración, las siguientes son, no obstante, claras:

Aunque hay que rechazar de plano el alarmismo y el sentimiento antimigración, es claramente preferible que las personas de otros países no se vean obligadas a desplazarse. Para lograr este objetivo, las sanciones económicas generales deben ser levantadas.

El reconocimiento de la relación entre las sanciones y la migración ha ido en aumento entre los responsables políticos estadounidenses. En mayo de 2023, 21 miembros del Congreso, liderados por representantes de los estados fronterizos que han sido testigos de la afluencia de un gran número de migrantes, enviaron una carta al presidente Biden instando a la flexibilización de las sanciones a Cuba y Venezuela para mitigar los factores de presión para la migración. Poco después, más de 50 economistas y académicos publicaron una carta en la que se corroboraba la afirmación de que levantar las sanciones ayudaría a aliviar la migración. El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuyo país también se vio afectado por los flujos migratorios, dijo lo mismo.

Esta relación entre las sanciones económicas de Estados Unidos y la migración sugiere aun más la necesidad de una agenda política y de investigación que considere a la migración dentro del contexto de las desigualdades mundiales y el subdesarrollo, y que considere de manera crítica el papel de la política exterior estadounidense —incluidas, pero no limitadas a, las sanciones— al reproducir y exacerbar los factores que empujan a la migración. En otras palabras, abordar la migración de raíz requiere repensar y rectificar el enfoque de Estados Unidos hacia Latinoamérica, así como a otras partes del sur global.

Aunque el Gobierno de Biden anunció una estrategia para abordar “las causas raíz” para abordar la migración desde Centroamérica, con la intención de tratar los factores que impulsan la migración en los países de origen, como la corrupción, la delincuencia y la inseguridad económica, la estrategia no consideró cómo las propias políticas de Estados Unidos podían agravar tales condiciones.

Por el contrario, el recientemente creado Caucus del Congreso para abordar la migración mundial y la Resolución de Estabilidad Migratoria presentada por su cofundador, el congresista Greg Casar (D-TX), adoptaron un enfoque más integral, cuyo objetivo era, en palabras del propio Casar, “cambiar las fallidas políticas estadounidenses que causan desplazamientos en el extranjero y obligan a las personas a huir de sus países de origen”.

Abordar las sanciones económicas amplias, los acuerdos comerciales perjudiciales para los trabajadores, la asistencia de seguridad de Estados Unidos a gobiernos represivos, las desigualdades en el sistema financiero global, entre otros, ofrecen una alternativa para tratar la cuestión de la migración: un camino que sea más humano y más eficaz.